История седьмая. О епископах, посетивших наш приход, священниках, которые их принимали, и не только об этом.

«Где епископ, там и Церковь»

Священномученик Игнатий Богоносец

Эпиграфом к этой истории я выбрал слова, принадлежащие священномученику древней Церкви, ученику Иоанна Богослова, Антиохийскому епископу Игнатию Богоносцу. Для новоначальных и молодых читателей поясню, что слова св. Игнатия «Где епископ, там и церковь» вовсе не означают, что здание нашего храма следует разобрать по кирпичику и перенести как можно ближе к тому месту, где проживает епископ. Слова эти подчеркивают роль и значение служения епископа в Православии. Епископ – это не духовный чиновник высоко ранга и звания, а, прежде всего, носитель особой апостольской благодати Духа Святаго. Без церковной иерархии, важнейшее значение в которой имеют епископы, не может существовать «Единая Святая и Апостольская Церковь» (см. Символ Веры). В противном случае, она превращается просто в секту. Посещение епископом православного прихода есть свидетельство нерасторжимой связи прихожан со всей полнотой нашей Церкви.

Богослужения с участием епископов всегда отличаются особой красотой и торжественностью. Многие из нас помнят посещение Никольского храма ныне уже почившим архиепископом Можайским Григорием 31 июля 2006 года.

Владыка Можайский Григорий, будучи епископом, совершил

31 июля 2006 г. Великое освящение Никольского храма.

В этот день он в сослужении с благочинным Домодедовского церковного округа протоиереем Александром Васильевым, настоятелем нашего храма священником Александром Трушиным и представителями духовенства района совершил Великое освящение Никольского храма. Кроме того, владыка Григорий посетил строящийся Христорождественский храм в селе Кутузово и преподал его строителям свое архипастырское благословение.

Великое Освящение Никольского храма 31 июля 2006 г.

Первое (документально подтвержденное) посещение епископом нашего прихода в дореволюционные времена состоялось в июне 1880 г. Используя словосочетание «наш приход» я исхожу из современных реалий – сейчас кутузовская церковь Рождества Христова приписана к Никольскому храму села Лямцина. Читателю же следует помнить, что до закрытия в 30-х годах XX в., оба этих храма были самостоятельными.

«3 июня 1880 г. распоряжением за № 159 Макарий митрополит Московский написал Его Преосвященству, Амвросию, Епископу Дмитровскому, Викарию Московской Епархии: «Поручаю Вашему Преосвященству в нынешнем году обозреть церкви Бронницкого уезда, насколько окажется возможным, и о последующем донести мне. Время же для обозрения означенных церквей представляю Вашему собственному усмотрению». В 1881 г. епископ Дмитровский Амвросий написал: В исполнение Вашего Высокопреосвященства честь имею донести следующее: в июне месяце прошлого 1880 г. осмотрено было мною 60 церквей, а именно …, Николаевская церковь в Лямцыне… Христорождественская церковь в селе Кутузове…» [1].

Епископ Амвросий, будущий архиепископ Харьковский и Ахтырский, посетил наш приход в 1880 г.

Епископ Амвросий (в миру Алексей Осипович Ключарев, 1820-1901гг.), будущий архиепископ Харьковский и Ахтырский (1882 г.) был известным в свое время проповедником-импровизатором, теоретиком церковной проповеди. Он родился 17 марта 1820 г. в семье священника в городе Александрове. В 1840 г. закончил Вифанскую Духовную семинарию, а в 1844 г. – Московскую Духовную академию со степенью магистра богословия. В 1844 – 1848 гг. преподавал логику, латинский язык и психологию в Вифанской семинарии. В 1848 г. будущий Владыка Амвросий был рукоположен во священника и до принятия монашества в 1878 г. служил настоятелем в разных храмах г. Москвы. В первой половине 1860-х гг. он приобрел славу одного из лучших отечественных проповедников публицистического направления. В 1864 г. возведен в сан протоиерея [2].

В 1860-м году скончалась супруга отца Алексия. С этого времени святитель Филарет Дроздов и его приемник на Московской кафедре святитель Иннокентий (Вениаминов) неоднократно предлагали отцу Алексию принять монашество. В одном из частных писем святителя Иннокентия протоиерею Ключареву читаем: «Идите в монахи, не мешкая, потому что у нас мало епископов из семейных. Вступившие в монашество из-за парты и потом на епископский престол как бы они ни были учены и умны, бывают обыкновенно узкими теоретиками: в них более или менее проглядывает или односторонность в суждениях или незнание многих вещей… вот по этим причинам я желаю и советую вам принять на себя монашество» [2].

Поездка епископа Амвросия по храмам Московской епархии в 1880г. носила, скорее всего, инспекционный характер. Опыт долгого служения в качестве приходского «белого» священника позволял епископу Амвросию видеть все недостатки и достоинства церковной жизни инспектируемых им приходов. Посещением Никольского храма в Лямцине он, видимо, остался вполне удовлетворен, так как принимавший Владыку настоятель нашего храма священник Дмитрий Воронцов уже 25 ноября 1880 г. Московским епархиальным начальством был награжден набедренником «за заслуги по духовному и гражданскому ведомствам за честное служение во священстве, за труды по обновлению храма и за ревностное проповедование слова Божия» [4].

В 1904 г. наш приход посетил первый викарный епископ Московской епархии Трифон (в миру князь Борис Петрович Туркестанов 1861-1934 гг.), впоследствии архиепископ (1923 г.) и митрополит (1931 г.) Русской православной церкви.

Епископ Дмитровский Трифон посетил наш приход в 1904 г.

Аристократ по происхождению, выпускник лучшей в Москве гимназии Поливанова, ученик оптинского старца Амвросия, близкий знакомый святого праведного Иоанна Кронштадтского, Владыка Трифон прославился, как «Московский Златоуст» и утешитель церковного народа в пору лютых богоборческих гонений [10]. Недаром художник П.Д. Корин избрал его в качестве центральной фигуры для своей картины «Реквием. Русь уходящая».

Митрополит Трифон. Эскиз к картине П.Д. Корина «Реквием. Русь уходящая».

Подробнее хочу остановиться на периоде жизни преосвященного Трифона с 1914 по 1916 год. 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Не раздумывая и не медля, Первый викарий Московской епархии епископ Дмитровский Трифон, фактически управляющий Московской Митрополией, обращается к императору Николаю II, Святейшему Синоду и к Главному протопресвитеру Армии и Флота Георгию Шавельскому с просьбой об увольнении его на покой и о разрешении отправиться в действующую армию в качестве священнослужителя! Император и Св. Синод согласились с просьбой Владыки Трифона об отправке его на фронт, но без увольнения на покой.

Епископ Дмитровский Трифон с наградной панагией

на Георгиевской ленте 1916 г. [30].

22 августа 1914 г. Владыка Трифон отправился на Польский фронт. Около года он провел в армии, исполняя обязанности полкового священника 168-го пехотного Миргородского полка и благочинного 142 пехотной дивизии. Российские газеты и журналы того времени не раз писали о пастырском служении епископа Трифона в действующей армии. Во фронтовых репортажах часто можно было встретить его фотографии в окружении солдат и офицеров.

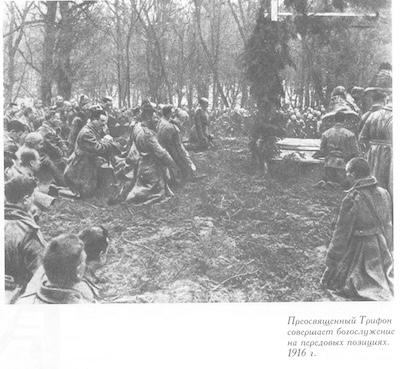

Преосвященный Трифон совершает богослужение

на передовых позициях. 1916 г. [30]

Единственным из архиереев, указом императора «Преосвященный Трифон Дмитровский за проявленную храбрость при совершении богослужений на линии огня и за беседы в окопах с воинами во время боя» был награжден панагией на георгиевской ленте «от Кабинета Его Императорского Величества выдаваемой».

Владыка был в действующей армии дважды: сначала на Польском (1914-1915 гг.), а затем на Румынском (1916 г.) фронтах. На Польском фронте он получил контузию и вынужден был возвратиться в Москву для лечения. В конце весны 1916 г. епископ Трифон окончательно покидает армию. Его здоровье было сильно расстроено, на фронте он потерял зрение одного глаза. 30 апреля 1916 г. Владыка Трифон был награжден орденом Святого Александра Невского. 2 июня 1916 г. Высочайшим повелением Первый викарий Московской епархии епископ Трифон был уволен на покой. [Изложено по 10,11,12,13].

Летом 2016 г. при нашем Никольском храме по инициативе его настоятеля протоиерея Александра Трушина, был открыт тематический музей «Церковь и Армия. Союз во имя жизни». За короткое время своего существования музей успел обрести определенную популярность не только среди наших прихожан и местных жителей.

Вернемся к событиям 1904 года. По итогам посещения Бронницкого уезда и в том числе приходов храма Рождества Христова в селе Кутузове и храма Святого Николая в селе Лямцине, Владыка Трифон оставил интересный отчет, сохранившийся в архивах Московской Духовной консистории [14]. Сделаю, может быть, слишком смелое предположение, что отчет этот в таком виде публикуется впервые.

Вот что Владыка Трифон написал о посещении им храма села Кутузова:

«Село КУТУЗОВО. 23 августа (1904 г.)

Храм в честь Рождества Христова, с одним приделом, старый, деревянный, с покосившимся полом, но чистый, имеет вид креста.

Священник Алексей Николаевич Лебедев 28 лет; молодой, но по видимому довольно ленивый. Окончил курс в Московской Духовной Семинарии; с 1898 года был учителем церковно-приходской школы; здесь с 1901 года, произносит в год 10 проповедей собственного сочинения и воскресные беседы неопустительно.

Псаломщик Александр Матвеев Лебедев 28 лет; был судим за неблагонадежное поведение и находился 2 месяца под началом, в настоящее время состоит под надзором о. Благочинного, здесь 3 года, ведет себя хорошо; читает и поет очень хорошо, обладая хорошим басом.

Опись 1 и 2 ч. ч. есть с 1814 года; священник не потрудился принести в церковь, так что рассматривал ее на дому; новая пишется.

Ризница и утварь порядочны.

Выписываются Синодальные и Московские церковные ведомости.

Приходо-расходные книги окончены писанием за июль месяц, в остатке к 1 августу наличными значится 32 р. 87 коп.

В Епархиальной лавке куплено белых свечей 3 п. 36 ф., золоченых 1 п. ½ ф. на 150 р. 27 к.

Незаконных сборов и нелегальных расходов нет.

Кружки для сборов на разные учреждения, разрешенных Епархиальным Начальством, есть.

В 1904 году у исповеди было: муж. п. 126, жен. п. 202; не было: муж. п. 143, жен. п. 72 с малолетними.

Раскольников нет.

В 1904 году по 22 августа родилось: муж. п. 14, ж. п. 12; браков: 4, умерло: муж. п. 10, ж. п. 14.

Летописи нет.

Погост при церкви довольно тесный.

Церковно-приходской школы и попечительства нет.

Антиминс и Св. дары соблюдаются в порядке.

Св. Миро хранится небрежно, в пузырьке с грязной пробкой; по сему поводу мною было сделано замечание.

Народу преподал благословение» [14].

Теперь о посещении епископом Трифоном села Лямцина. Вот, что он написал по этому поводу:

«Село ЛЯМЦЫНО. 23 августа (1904 г.)

Храм в честь Николая Чудотворца с одним приделом, каменный, внутри и снаружи благолепный.

Священник Дмитрий Тимофеевич Воронцов 57 лет; окончил курс в Вифанской духовной семинарии; произносил 12 проповедей собственного сочинения и читает печатные.

Псаломщик Николай Александрович Уборский 25 лет; окончил курс в Звенигородском духовном училище; здесь с 1900 года; читает и поет хорошо.

Опись 1 и 2 ч. ч. 1814 года; новая пишется.

Ризница и утварь хорошие.

Выписываются Синодальные и Московские церковные ведомости.

Приходо-расходные книги окончены писанием за июль месяц, в остатке к 1 августу наличными: 5 р. 63 коп.

Есть разрешение на расширение трапезного храма с северной стороны.

В Епархиальной лавке куплено белых свечей 7 п. 39 ф., золоченых 4 п. 5 ф. на сумму 390 р. 93 к.

Кружки для сборов на разные учреждения, разрешенных Епархиальным Начальством, имеются.

В 1904 году у исповеди было: муж. п. 416, жен. п. 473; не было: муж. п. 113, жен. п. 107 с малолетними.

Раскольников – 1, но и тот не чуждается православных.

В 1904 году родилось: муж. п. 24, ж. п. 21; браков: 10, умерло: муж. п. 15, ж. п. 13.

Летопись есть.

Погост, отведенный вне селения, удобный.

Церковно-приходской школы нет, а есть в приходе 2 земские школы.

Церковно-приходского попечительства нет.

Один Антиминс ветх, приказал переменить.

Собравшимся детям розданы образки Пр. Серафима Саровского, а взрослым книжки религозно-нравственного содержания. [14]

Как видите отзыв владыки Трифона о посещении Никольского храма в целом благоприятный. То, что он назвал наш храм «внутри и снаружи благолепным» в устах весьма сдержанного на похвалы Владыки звучит, как очень высокая оценка деятельности священника Дмитрия Тимофеевича Воронцова и всех прихожан. Здесь следует помянуть добрым словом и многолетнего церковного старосту того времени Петра Лукича Филиппова! (Подробнее о нем смотрите Историю третью «Приходских старостей» – д.П.).

Об отце Дмитрии известно следующее: в 1868 г. сын пономаря Дмитрий Воронцов окончил курс наук в Спасо-Вифанской духовной семинарии. С 27 июля 1869 г. по 1 сентября он исполнял должность надзирателя и учителя в Московском мещанском училище [4]. 6 октября 1871 г. в Высокопетровском монастыре диакон Дмитрий Воронцов был рукоположен и распоряжением Московского епархиального начальства определен на вакансию священника к церкви села Лямцина. [21]. Отец Дмитрий Воронцов был настоятелем в Никольском храме с 6 октября 1871 г. по 8 марта 1910 г. [4, 22], - 38 с лишним лет! За этот период он дважды принимал епископов. При этом настоятеле наш храм за все дореволюционные времена достиг, пожалуй, своего наибольшего расцвета и благополучия.

В мае 1905 г. ко многим церковным наградам священника Дмитрия Воронцова добавилась еще одна – наперсный крест «от Святейшего Синода выдаваемый». [25].

Наградной священнический наперсный крест, «от Святейшего Синода выдаваемый». Учрежден Императором Павлом I в 1797 г.

Вероятно, что награждение это состоялось не без учета мнения Преосвященного епископа Трифона о священнике Дмитрии Воронцове и состоянии дел в возглавляемом им приходе.

Подводя итог написанному о посещениях нашего прихода архиереями православной церкви, хочу отметить, что случались они очень редко. Всего три документально подтвержденных посещения за почти пятисотлетнюю историю существования лямцинского Никольского и кутузовского Христорождественского храмов! Впрочем, для подавляющего большинства сельских приходов, расположенных вдали от важных дорог и крупных поселений, ситуация эта считалась типичной.

По-видимому, существует, особое благоволение Небес к небольшому уголку южного Подмосковья, где мы с вами живем, работаем и отдыхаем, где стоят дорогие сердцу храмы. Оно выражается в том, что архипастыри Церкви не только посещали наш приход, но и почти столько же раз рождались на нашей земле. Так, согласно официальному сайту Московской Патриархии, 3 марта 1955г. в поселке Востряково Домодедовского района Московской области родился ныне здравствующий Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (в миру – Епифанов Юрий Александрович). Многая ему и Благая Лета!

Высокопреосвященнейший митрополит Арсений. Родился в поселке Востряково в 1955 г.

Однако, Востряково совсем недалеко от нас. Возможно, скептиков, удовлетворит тот факт, что в селе Кутузове Бронницкого уезда Московской губернии, (да-да! в нашем богоспасаемом Кутузове!) в 1797 г. в семье церковнослужителя Христорождественской церкви родился будущий архиепископ Гедеон Полтавский (в миру Егор Иванович Вишневский) [27]. Видимо, его отцом был, служивший в храме села Кутузова с 1788 по 1799 г., дьячок Иван Прохоров [28,29].

Архиепископ Гедеон боролся с сохранившимися на Полтавщине латинскими обрядами, прежде всего, с обливательным крещением, обратил в единоверие кременчугских раскольников, восстановил Густынский Троицкий монастырь, построил церковь на реке Альте, где был убит первый русский святой Борис [27].

Архиепископ Гедеон Полтавский. Родился в селе Кутузове в 1797г.

Факт рождения будущего архиепископа Гедеона в нашем селе был благополучно забыт и канул в лету, но архивы и энциклопедии помнят все!

Ваш дед Перфил. 12 марта 2018 г.

Список использованных архивных и литературных источников.

- ЦИАМ, ф.1786, оп. 1, д. 29, лл.1-2.

- «Древо» - открытая православная энциклопедия. http://drevo.pravbeseda.ru.

- Искусство проповеди. Составитель В.В. Бурега. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006 г. - Предисловие.

- ЦИАМ, ф. 203, оп.744, д. 2542, ч. 2-3, л. 71-74.

- ЦИАМ, ф. 203, оп. 467, д. 470 (Дело утрачено после 1968 г.).

- МЦВ – 43-1894-оф; стр.120.

- ЦИАМ, ф. 203, оп.744, д. 2542, ч. 2, л. 61-64.

- МЦВ-35-1901, стр. 410-411.

- МЦВ-9-1903, оф., стр. 26.

- Митрополит Трифон (Туркестанов). Любовь не умирает. Изд. Совет РПЦ, -М; - 2007, стр. 5-55.

- Священник Игорь Филяновский «Слава Богу за все!». Жизненный путь Митрополита Трифона (Туркестанова). Журнал «Подъем» №6, 2004 г.

- Краткое жизнеописание митрополита Трифона (Туркестанова). Журнал Московской Патриархии, 1998 г., №11.

- Сайт «Азбука веры», azbuka.ru, Трифон (Туркестанов) митрополит.

- ЦИАМ, ф.203, оп.547, д.19, ч.1.

- ЦИАМ, ф.203, оп.478, д.11.

- МЦВ -18-1908, оф., стр. 130.

- ЦИАМ, ф.1786, оп. 1, д. 773, л. 127-134.

- МЦВ-18-1914, оф., стр. 265.

- МЦВ-4-1915, оф., стр. 100.

- ЦИАМ, ф. 1371, оп. 1, д. 94, ч.3, л. 135-148.

- МЕВ-41-1871, с. 408.

- ЦИАМ, ф.1371, оп. 1, д. 57, л. 250-256.

- ЦИАМ, ф. 203, оп. 744, д. 423, ч. 17.

- ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.390, ч.18.

- ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.870, ч.3, л. 103-104.

- МЦВ-12-1910-оф, с. 78.

- Русский Биографический словарь под ред. Н.П.Чулкова. Том Гаагъ-Гербель. Издание Императорского Русского Исторического Общества. М., Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1914 г., стр. 316-318.

- ЦИАМ, ф. 203, оп. 744, д. 1503, ч. 5, л. 132.

- ЦИАМ, ф. 203, оп. 746, д. 505, л. 32.

- Православная Москва в начале XX в. Изд-во Объединения «Мосгорархив», М; 2001 г.