История шестая. Пожар 1789 года и строительство нового белокаменного храма в селе Лямцине.

Эта история посвящена событиям, связанным со строительством в нашем селе белокаменного Никольского храма. Я познакомлю вас с архивными материалами Московской Духовной Консистории: с «Делом по прошению Никитской округи села Лямцина приходских людей о дозволении им в оном селе вместо сгоревшей Николаевской церкви вновь построить каменную зданием церковь» [1] и другими интересными архивными документами.

Прежде всего, хочу исправить одну, на мой взгляд, досадную ошибку в нашей официальной «лямцинской историографии», которая кочует из издания в издание и искажает подлинную историю нашего храма. Так, в буклете о Никольском храме села Лямцино, книге «Храмы и монастыри Домодедовской земли», вышедшей в 2011 году[2], на официальном сайте храма [3] и даже на информационном стенде при входе в ограду храма, в исторических разделах указывается дата пожара, уничтожившего деревянную Никольскую церковь – 1768 год. Подлинная же дата пожара – 1789 год!

Пожар в сельском храме. Современная фотография

В результате этой ошибки у читателей может сложиться мнение, что новый Никольский белокаменный храм строился аж 25 лет, до освящения в 1793 году[4]. Но не такими были наши предки людьми, чтобы оставаться «без слышания славословия Божия» столь длительное время. Впрочем, обо всем по порядку.

Пожар 1789 года

Сначала обратимся к рапорту благочинного Никитской церковной округи:

«Прошлаго 1789 года июля 4 дня по данным Его Высокопреосвященству благочинной села Дубровиц священник Сергей Иванов репортом объявил; что в показанном селе Лямцыне церковь Николая Чудотворца июня 17 дня по литургии часу в 4-м от оставшейся непогашенной свечи со всею утварию и имуществом сгорела, кроме гарнитуровых риз и плащеницы, которые едва мог священник достать в окно, и кроме денег, которых налице состояло 160 руб. медною монетою. На котором репорте наложенною Его Высокопреосвященством резолюциею предписано: о сгорении церкви, чьим нерадением сие учинилось, исследовать и представить; а между тем попа перевести на праздное место в село Булатниково, а Лямцынский приход приписать по близости куда прихожане пожелают. К реченному Дубровицкому благочинному указ послан о бытии села Лямцына священнику Лариону Петрову в селе Булатникове указ дан».

Итак, летом 1789 года деревянный храм в нашем селе полностью сгорел, священник Илларион Петров был переведен в храм Рождества Богородицы в селе Булатникове. Лямцинский дьячок Иван Емельянов 10 августа 1789 года определен в село Мячково в храм Рождества Пресвятой Богородицы в пономаря. Сын лямцинского священника Георгий Илларионов, за которым было закреплено пономарское место в нашем храме, продолжил обучение в семинарии. Ситуация в приходе, насчитывавшем в то время более 850 «душ мужеска и женска пола», сложилась печальная: нет ни храма, ни священника, ни причта! Прихожане приписаны к Христорождественской церкви села Кутузова. Требы в 1790 году исполняли священник этой церкви Прохор Симеонов и дьячок Иван Прохоров [5].

Прошение о строительстве нового храма

Не медля, уже в январе 1790 года лямцинские крестьяне обращаются к митрополиту Московскому и Калужскому Платону с прошением о разрешении строительства в Лямцино «новой каменным зданием» церкви. Текст этого прошения ранее уже выборочно публиковался. Не откажу себе в удовольствии, привести его полностью:

1790 года генваря 23 дня

По прошению Никицкой округи села Лямцына

приходских людей, о дозволении им в оном

селе вместо сгоревшей Николаевской церкви

вновь построить каменным зданием церковь

и между тем о определении в оное село для

исправления в их приходе треб прежде бывшего

священника Иллариона Петрова

СВЯТЕЙШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЩЕГО СИНОДА ЧЛЕНУ

ВЕЛИКОМУ ГОСПОДИНУ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

МИТРОПОЛИТУ МОСКОВСКОМУ И КАЛУЖСКОМУ

И СВЯТО-ТРОИЦКИЯ СЕРГИЕВЫ ЛАВРЫ СВЯЩЕННО-

АРХИМАНДРИТУ ПЛАТОНУ.

Епархии Вашего Высокопреосвященства Никицкой округи ведомства экономического бывшаго Чюдова монастыря вотчины села Лямцына с деревнями заседателя Ивана Деева голов Евсигнея Иванова Григорья Илларионова старост Луки Акимова Стефана Петрова выборных Лариона Еремеева Алексея Ефимова Мартина Сафонова и всех приходских людей.

ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ

Известно Вашему Высокопреосвященству что приходская наша церковь во имя Николая Чудотворца сгорела почему и остались мы без слышания славословия Божия. Но в определенной для хождения нам Кутузовской Рождественской церкви по причине многолюдства великое принимаем притеснение и обиду от тамошних помещетских приходских людей а неслышим мы за теснотою себе никакого поучения и ходить уже нам в оный храм никак не возможно потому что от самовольства тех прихожан шум и соблазн и для сего желаем мы все приходские люди со усердием для приношения молитв вновь каменным зданием со всею утварию церковь во имя Николая Чюдотворца в нашем селе Лямцыне соорудить, до времени же для исправления всяких треб на погосте поставить желаем деревянную часовню и определить к тому церковному зданию бывшему у нас священнику Иллариону Петрову которой ныне в селе Булатникове.

Митрополит Московский и Калужский Платон (Левшин)

На прошение следует резолюция митрополита Платона от 23 января 1790 года:

№ 101: «Учинить по сему справку и представить с планом и фасадом, а попа не медля определить, доколь церковь не будя сооружена и освящена.»

Генваря 23. дня 1790 года.

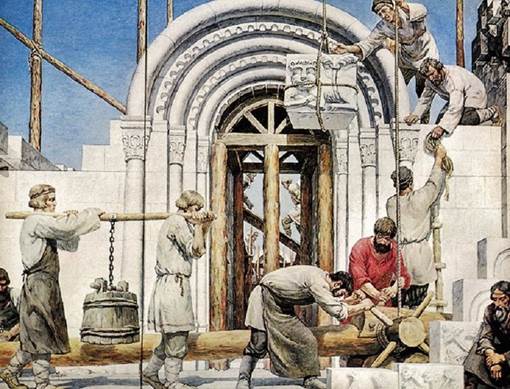

Строительство храма

По итогам рассмотрения прошения лямцинских крестьян есть указ Московской Духовной Консисториии «О вытребовании на имеющуюся вновь строится церковь от кого надлежит плана с фасадом…» от 14 февраля 1790 года. О возвращении в Лямцино священника Иллариона Петрова к прежнему месту служения в указе ничего не говорится.

19 марта 1790 года благочинный Пехрянской десятины села Дубровиц священник Сергий Иванов «благопочтеннейше представил в Московскую Духовную Консисторию план и фасад на имеющуюся вновь каменным зданием построиться ведомства моего в селе Лямцине церковь». 19 апреля 1790 года Консистория предписывает благочинному спросить прихожан: «1) сколько по примеру потребно суммы на сооружение каменной церкви. 2) сколько теперь суммы на сие строение приготовлено. 3) во сколько времени церковь построить обязуются. 4) кто к примеру строить назначается и между тем объявить, часовню построить дозволить нельзя».

Приходские люди отвечают:

«1790 года апреля 29 дня Никицкой округи ведомства экономического села Лямцына староста Лука Акимов соцкой Пимен Симеонов Иван Нефедов Евсигней Иванов Андрей Кириллов Михайла Спиридонов Алексей Ефимов Иван Пантелеев Максим Петров Василь Евсеев Ларион Еремеев Евдоким Казмин деревни Скрыпиной голова Григорей Ларионов … сельца Лавцова земский заседатель Иван Деев староста Стефан Петров …и все того Лямцынского прихода мирские люди спрашиваны единогласно и показали: Что они желая вместо сгоревшей их Николаевской церкви вновь соорудить каменным зданием церковь на оное сооружение по примеру кладут суммы три тысячи пятьсот рублей, на которую сумму, ежели благословение Архипастырское воспоследует, построить договорились уже с подрядчиком; суммы же церковной в сборе и на лицо имеется теперь четыреста восемь рублев, будут пятьдесят сажен, белого камня вывезено пятьсот, куплено тысяча, от доброхотных дателей поблизости и оную церковь построить и со всем и справиться обязуются покраине и мере в четыре года, а к присмотру и тщанию избрали они двух крестьян того села Евсигнея Иванова и сельца Лавцова Ивана Нефедова, яко люди их без подозрительных и верных при вспоможении и при осмотре бывшего их а ныне в селе Булатникове находящегося, священника Лариона Петрова и все то утверждают своим рукоприкладством …»

Строительство белокаменного храма

Консистория 6 мая 1790 года приобщает эту информацию к делу и выдвигает лямцинским храмоздателям новое требование: «что как из сказки явствует, что при оной сгоревшей церкви церковной, пашенной и сенокосной земли имеется только 17 десятин, то просителям крестьянам объявить, чтобы они в сходстве согласно Межевой инструкции, в недостающие тридцати трех десятин число, землю 17 десятин ко оной церкви дали, и указным порядком, где надлежит к церкви утверждали. А без того дополнения земли о построении церкви, дозволение им дано не будет».

Лямцинским крестьянам в деле строительства своего нового храма упорства было не занимать. В новом «всепокорнейшем прошении» на имя митрополита Платона от 15 мая 1790 года они пишут, что его повеление о необходимости прибавления к церковной дополнительно 17 десятин земли они «с радостью приемли». Но так как в городе Никитске землемера тогда не было, потребовался землемер из Москвы. Дело отмежевания затягивало время начала строительства. Одним словом, нельзя ли сначала разрешить строительство, а отмежевать дополнительную землю потом.

Но митрополит Платон неумолим: № 668: «Не можно дозволить, доколе земля действительна отмежевана не будет, и представлен будет план и крепость» Мая 24 дня 1790 года.

Не могу сказать читателям, сколь еще долго продолжалась эта «дуэль» прошений и резолюций, но храм наш был построен. Стоять ему века!

Указа о разрешении строительства в цитируемом деле нет. По мнению сотрудников архива, часть этого дела, вероятно, была утрачена в 1812 году во время разорения Духовной Консистории в период пребывания французов в Москве, что подтверждается многими испорченными его листами.

О священнике Илларионе Петрове

Теперь о судьбе столь часто упоминавшегося в этой истории священника Иллариона Петрова. В 1762 г. в соответствии с известным указом императрицы Екатерины II о секуляризации церковных и монастырских земель, село Лямцино перешло из собственности Чудова монастыря в собственность созданной Коллегии экономии. В октябре 1762 г. лямцинские крестьяне, пользуясь некоторой временной неопределенностью своего положения, вырыли и растащили по себе деревья из яблоневого монастырского сада. И будто бы сделали они это с согласия местного попа Петра Иванова – отца Иллариона Петрова (в XVIII веке слово «поп» не имело негативного оттенка и использовалось во всех официальных церковных документах – д.П.). Означенный Петр Иванов при этом «два дерева взял себе нагло», о чем доброжелатели его немедля донесли церковному начальству. В ходе разбирательства поп Петр Иванов в том виновным не признан. Сыну же его, Иллариону Петрову, «яко назвавшемуся тоя церкви дьячком, а указа дьячковского не имевшем, а притом еще дерзнувшему недельно и за земского править, при той церкви в селе Лямцино не быть, а искать как и прежнею нашею (митрополита Московского и Севского Тимофея – д.П.) резолюцею велено ему иного места… 1763 года, генваря 27 дня» [14].

Однако, Илларион Петров был, по-видимому, прощен церковным начальством и наследовал священническое место своего отца в Никольском храме села Лямцино. Это было обычной практикой того времени. В метрических книгах и исповедальных ведомостях за 1779 - 1788 гг. Илларион Петров указан, как священник нашего храма [15,16,17 и др.]. После пожара летом 1789 года, когда наш храм полностью сгорел, как было сказано выше, священника Иллариона Петрова перевели в храм Рождества Богородицы в селе Булатникове.

Следствие о пожаре

Резолюция митрополита Платона на первое прошение крестьян села Лямцина: «… попа немедля определить доколь церковь не будя сооружена и освящена» стала причиной того, что практически все современные печатные и электронные источники касающиеся периода строительства нового белокаменного храма в Лямцине утверждают, что «возглавил строительство возвращенный в село священник Илларион Петров» [2,3,6 и др.]. Однако резолюция резолюцией, но никакого указа о возвращении в Лямцино отца Иллариона нет. Просьбы крестьян о возвращении его в село, как вы могли убедиться выше, остаются без ответа. Возможно потому, что в Духовную Консисторию к тому времени уже поступили материалы следствия о случившемся пожаре 17 июня 1789 года:

«А по произведению Дубровицким благочинным, так же и с светской стороны города Никитска земским исправником следствия, Консисториею ноября 9 дня ОПРЕДЕЛЕНО как из обстоятельств дела явствует, хотя села Лямцына прихожан чьим точно нерадением в том селе Николаевская церковь июня 17 дня сгорела, совершенного доказательства не имеют, но подозревая на бывшего в том время в том селе священника Лариона Петрова, что он того июня 17 числа по отпетии часов ходил в церковь один два раза, а за какою надобностию, не знают. И после, де ево выходу из церкви слышан был небольшой дымовой дух, в каковом хождении в церковь по отслужении часов по прошествии времени около трех часов один раз а не дважды, и сам он священник запирательства не учинил, показуя, что якобы ходил он тогда в церковь, имея удобное время, для смотрения святых даров и прочтения ставленой грамоты; но оному ево показанию поверить совсем не можно, ибо он осмотр святых даров учинить и ставленую грамоту читать мог бы во всякое другое после служения время; а из сего и предвидится, что он священник ходил в церковь зачем либо другим, и неумышленно (как то и прихожане на него в том сумнения не только не показали но и еще ево и одобрили) а от одной ево неосторожности заронил, или оставил незагашенную свечу, или в кадиле с огнем уголь. И для того ево священника за таковую ево неосторожность и за неслужение в тот день, яко бывший воскресный, литургии, якобы за неимением церковного вина, но сие ему в оправдание служить не может, ибо он должен был о приуготовлении того попечение иметь заблаговременно и затем служения, не останавливать; послать в монастырь под начал на один месяц; а как из рапорта благочинного гарнитуровыя ризы и плащеница, и деньги медною монетою сто шестьдесят Рублев, но где все оное ныне хранится, по делу не значится, то ему благочинному предписать указом, чтоб он все то отыскал отдал для хранения в церковь села Кутузова, куда оной Лямцынской приход по желанию самих прихожан приписан, с роспискою священника и церковного старосты, ежели оной есть, и по исполнении того велеть ему благочинному в Консисторию рапортовать.»

Из этого документа следует, что священник Илларион Петров был обвинен в неумышленном поджоге храма и не служении литургии в воскресный день, за что и был наказан. Сведений о том, что отец Илларион вернулся к служению в церкви села Лямцина и был ее строителем – нет!

Храм Рождества Богородицы в селе Булатникове, куда сразу после пожара 1789 года был переведен Илларион Петров, перестроен в каменный в конце XVII века на средства князя В.В. Голицына. В первой половине XVIII века он был достроен и украшен потомками молдавского господаря Димитрия Кантемира [7]. Для сельского священника это было, вероятно, завидное место для служения, да и к Москве ближе. Сохранившиеся ревизские сказки, исповедальные и клировые ведомости храма Рождества Богородицы в Булатникове [8-12] свидетельствуют о том, что священник Илларион Петров вместе со своим сыном – дьячком Иваном Илларионовым – продолжили служение в селе Булатникове после 1789 года. Там же в 1802 году отец Илларион «волею Божию умре» [8]. Но кто же, кроме «людей без подозрительных и верных Евсигнея Иванова и Ивана Нефедова» возглавлял строительство нашего храма?

Священник Никита Симеонов - истинный храмоздатель

Между 1790 и 1793 годами в наш Никольский храм был назначен священник Никита Симеонов. Точная дата его назначения неизвестна (надеюсь, что пока неизвестна – д. П.). Но именно он - лямцинский священник Никита Симеонов и церковный староста Евсигней Иванов обращаются в ноябре 1793 года к епископу Серапиону с прошением об освящении новопостроенного храма:

№ 8.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ СЕРАПИОНУ

ЕПИСКОПУ ДМИТРОВСКОМУ.

Никитской округи Пехрянской десятины села

Лямцына от священника Никиты Семенова

и старосты церковного Евсигнея Иванова

ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ

В прошлом 1790 году по прошению означенного села всех приходских людей и по резолюции ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА дозволено в показанном селе Лямцыне вместо сгоревшей Николая Чудотворца деревянной вновь устроить каменного здания в тож именование церковь которая и устроена и к освящению ныне состоит в готовности церковной же утвари и всему церковному имуществу прилагается за подписанием благочинного села Дубровиц священника Сергея Иванова опись.

Митрополит Серапион (Александровский), в 1790 г.

епископ Дмитровский, викарий Московской епархии

На это прошение следует резолюция

№ 1600: «Ежели нет сумнения, то дозволить освятить сию церковь, и антиминс выдать.»

Ноября 22 дня 1793 года. [13]

Освящение храма

Именно лямцинский священник Никита Симеонов получает в Московской Духовной Консистории Указ №3051 об освящении Никольского храма.

№ 3051. УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКИЯ из Московской Д. Консистории Пехрянской десятины благочинному села Дубровиц священнику Сергею Иванову поданным Его Преосвященству Серапиону Епископу Дмитровскому ведомства Вашего села Лямцына священник Никита Семенов и староста церковный Евсигней Иванов прошением просили о дозволении новоустроенную во оном селе во имя Николая Чудотворца церковь на нововыданном Святом Антиминсе Вам благочинному освятить почему и во исполнение Его Высокопреосвященства резолюции в Московской Д. Консистории ОПРЕДЕЛЕНО: О освящении вышеписанной новоустроенной Николаевской церкви на новом выданном Антиминсе и по освящении о рапортовании в Консисторию к Вам благочинному послать сей указ ноября 25 дня 1793 года. Подлинный за подписанием Покровского Протоиерея Афанасия за скрепою секретаря Ивана Виноградова за правою регистратора Петра Ильина.

Чтобы однозначно определить дату окончания строительства и освящения нового Никольского храма, приведу еще один документ:

В МОСКОВСКУЮ ДУХОВНУЮ КОНСИСТОРИЮ

Пехрянской десятины от Благочинного

села Дубровиц священника Сергия Иванова

РАПОРТ.

Насланным из оной Консистории указом велено мне ведомства моего в селе Лямцыне новосозданную церковь во имя Николая Чудотворца освятить и по исполнении рапортовать; и по силе того указа означенная церковь мною по чиноположению прошлого декабря 18 числа освящена; о чем в Московскую Духовную Консисторию сим благопочтеннейше рапортую Генваря 13 дня 1794-го года.

Благочинный села Дубровиц

Священник Сергий Иванов. [13]

День 18 декабря 1793 года или 30 декабря (по новому стилю) должен отмечаться нами, как памятная дата в истории нашего храма и прихода.

Таким образом, есть все основания считать храмоздателями нашими священника Никиту Симеонова вместе с церковным старостой Евсигнеем Ивановым и ловцовским крестьянином Иваном Нефедовым.

О церковных деньгах

В текстах приведенных исторических документов не раз упоминались «160 рублев медною монетою», спасенных во время пожара в храме в 1789 году. В период царствования Екатерины II (1762 – 1796) чеканились и имели хождение медные монеты общегосударственного образца – 5 копеек, 2 копейки, копейка, деньга, полушка.

Открыв любой нумизматический справочник можно узнать, что нормативный вес монеты в 5 копеек составлял 51,2 грамма, 2-х копеек – 20, 48 грамма, 1 копейки – 10, 24 грамма, деньги (0,5 копейки) – 5, 12 грамма, полушки или полуденьги (0,25 копейки) – 2, 56 грамма.

Пять копеек 1781 года (аверс и реверс)

Как ни считай, а общий вес хранившихся в церкви «160 рублев» медною монетою составлял более 160 кг, или более 10 пудов! Согласитесь – впечатляющие цифры! Или отец Илларион был так бережлив, или это особенности денежного обращения того времени?

Опись имущества храма 1793 года

В заключении приведу Опись имущества нашего храма от ноября 1793 года, приложенную лямцинским священником Никитой Симеоновым и церковным старостой Евсигнеем Ивановым к «Всепокорнейшему прошению» на имя епископа Дмитровского Серапиона о дозволении освятить новопостроенный храм.

ОПИСЬ

Новозданной церкви во имя Николая Чудотворца

что в селе Лямцыне.

(заверена благочинным, села Дубровицы священником Сергием Ивановым – д. П.)

А ИМЕННО.

Церковь каменного здания устроена по древнему установлению олтарем на восток.

УТВАРЬ

1) Двои сосуды серебреные с золотом с чернью.

Два Евангелия: у одного финифтяные Евангелисты, деки обложены медью; другое облачено трипом малиновым Евангелисты, средина и на обороте пять угольников сребреные ж кресты, один серебренной чеканной с чернью большой.

2) На дереве: обложен серебром.

3) Медной.

Покров на престоле тафтяной полосатой с бахрамою; одежда на престоле гарнитуровая болотовая крест мишурной.

Одежда на жертвеннике гарнитуровая пунцовая крест мишурной.

Срачицы на оные холстинные.

РИЗЫ.

1) Ризы пукетовые по красной земле обложены гасом золотым.

2) Штофные зеленые оплечья гарнитуровы голубые (ленты около подольнику) гас мишурной около оплечья и около подольника.

3) Канифасные оплечья канифасные полевые ленты около подольнику и крест такого ж цвету.

4) Пукетовые травчатые по белой земле, оплечье и подольник полосатой пукет, крест золотой, звезда мишурная.

5) Гарнитуровые полосатые оплечья, позумент кругом и крест и звезда мишурные.

6) Парча по малиновому атласу оплечья парча с золотыми травами, обветшалое подольник атласной голубой с травами золотыми.

7) Штофные зеленые, оплечья парча по штофу малиновому около онаго гас золотой и крест.

8) Камчатные голубые оплечья по зеленой земле парчевые травчатые подольник камки зеленой.

9) Атласные голубые с травами белыми оплечье бархату с золотом, около его гас мишурной.

10) Гарнитуровые травчатые по зеленой земле оплечье парчи полосатой по голубой земле подольник алтасу трачатого по малиновой земле.

11) Шестеро риз разных материи поношенные.

Опись эта представляет для нас несомненный исторический интерес. Да и «язык века осьмнадцатого» впечатляет своей «сочностью» особенно при описании церковных облачений и тканей, из которых они были сшиты. Как Вам нравится епитрахиль «перюсеневая малиновая, кресты серебреные поля по атласу полосатого с травами белого»? Или стихарь «парчевой по гарнитуре розовому с травами оплечье и подольник грезету зеленого»? Знать бы еще из чего был сшит подризник «мухаяровой оплечье мишурное полосатое и подольник и нарукавники той же материи». Мне, человеку в этих названиях неискушенному, явно нужна помощь специалиста по тканям XVIII века, а Вам?

Дед Перфил,

12 ноября 2017 года.

Список использованных архивных и литературных источников.

- ЦИАМ, ф.203, оп.761, д.473. Приведенные исторические документы без ссылок на источник относятся к этому делу, если не указано иное.

- Храмы и монастыри Домодедовской земли. Под редакцией протоиерея А. Васильева. Домодедово, 2011 г., стр. 230

- Официальный сайт храма святителя Николая Чудотворца в селе Лямцино, www.lyamcino.ru

- ЦИАМ, ф.203, оп.761, д.572

- ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.799, ч.6, л.230

- Святыни земли Домодедовской. Издательство храма Рождества Христова, село Щеглятьево, 2004 г., стр. 98

- Официальный сайт храма Рождества Богородицы села Булатникова, www.hrbcb.ru

- ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1503, ч.3, л.76

- ЦИАМ, ф.203, оп.761, д.682

- ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1530, ч.2, л.41

- ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.512, ч.2, л.26

- ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.758, ч.4, л.196

- ЦИАМ, ф.203, оп.761, д.572

- ЦИАМ, ф.203, оп.755, д.96

- ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.661, ч.5, л.185

- ЦИАМ, ф.203, оп.745, д.708, ч.6, л.339-342

- ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.575, ч.5, л.254

© Дед Перфил. Приходские старости. 2017 г.